Workshop Objekt – Text – Bild

28.04.2025, 14:00 - 18:00 Uhr, hybrid

Rückblick

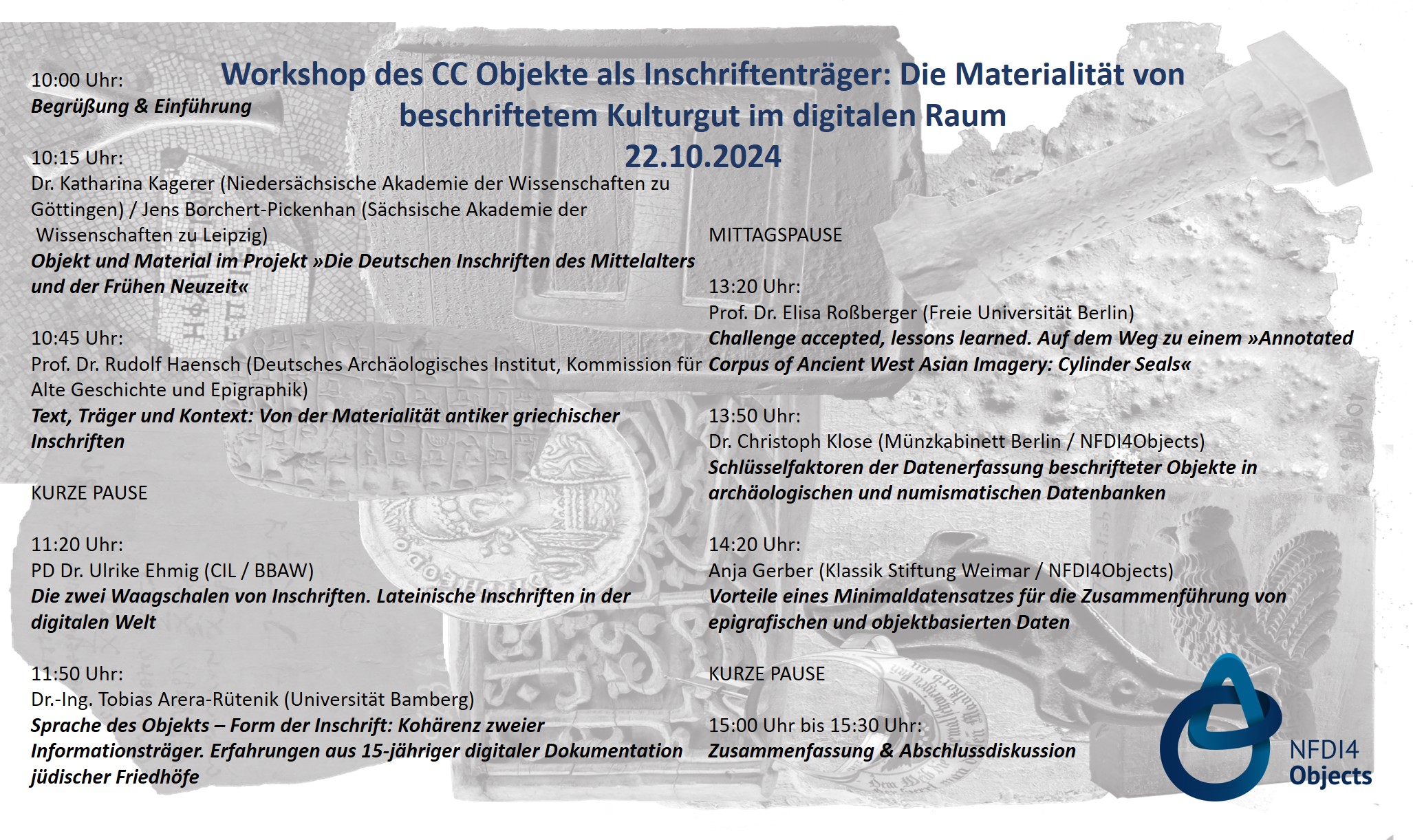

Der Workshop des Community Clusters „Objekte als Inschriftenträger“ fand am 28. April 2025 im Archäologischen Zentrum Berlin sowie online statt und versammelte Fachleute aus Archäologie, Kunstgeschichte, Ägyptologie, Numismatik und Digital Humanities, darunter auch aus den NFDI-Konsortien Text+ und 4Memory. Ziel dieser auf einen initialen Workshop im Oktober 2024 (Abb. 1) folgenden Veranstaltung war die Diskussion aktueller Projekte und Herausforderungen bei der digitalen Erschließung und Modellierung von Inschriftenträgern, insbesondere im Hinblick auf Normdaten, interoperable Metadatenmodelle und Ontologien sowie die Schaffung synergetischer Strategien in verschiedenen Projekten und Konsortien. Die DOIs der Beitrags-Präsentationen sind jeweils am Ende der Synopsen aufgeführt.

Programm des 1. Workshops des Community Clusters am 22.10.2024

Teil I: Projektvorstellungen und zentrale Themen

Anne Herzberg-Beiersdorf präsentierte ihr Projekt zur digitalen Erfassung privater Denkmäler aus Memphis (zur Zeit des Neuen Reichs, ca. 1550–1070 v. Chr.). Über 1700 Objekte, 2409 Personen und 992 ägyptische Amts- und Funktionstitel wurden bereits im Rahmen ihres Dissertationsprojekt in einer PostgreSQL-Datenbank erfasst und miteinander in Relation gesetzt. Bei der Datenaufbereitung und Analyse wurde u.a. der methodische Rahmen der Sozialen Netzwerkanalyse genutzt. Die Datenbank erfasst verschiedene Metadatenkategorien, wie Angaben zu Material, Datierung, Provenienz und Standort, wobei Normdatenquellen (z.B. MET, THOT und Trismegistos, TopBib, Geonames und Wikidata) genutzt werden. Eine zentrale Herausforderung besteht in der Normierung der Verortung und der Position der Inschriften in ihrem jeweiligen übergeordneten Kontext (z.B. dem Trägermedium, archäologischer/epigraphischer Kontext), da bisher keine standardisierten Fachvokabulare für archäologische Kontexte existieren.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17020596

Alexander Ilin-Tomich stellte sein prosopographisches Projekt zum Ägypten des Mittleren und frühen Neuen Reichs vor. Die 53.198 Personen umfassende Datenbank ist sowohl als eine webbasierte MySQL-Datenbank als auch als Graphdatenbank publiziert. Das Datenmodell benötigt insbesondere die Verknüpfungen zwischen Personen, Ikonographie, Sprache, Geschichte und Archäologie, wobei der Referent eine Kluft zwischen feldarchäologischen, museologischen, historischen, bildwissenschaftlichen und textbasierten Fachspezialisierungen als emblematisch auch für das Thema des Workshops beschrieb. Die Modellierung der Beziehung zwischen Objekten und Inschriften erfolgt anhand einer auf CIDOC CRM referenzierten Ontologie, wobei die Unterscheidung zwischen physischen Objekten, virtuellen Objekten und Texten problematisch bleibt. Insbesondere mehrteilige, nichtlineare Texte (z.B. Palimpseste) und aus mehreren Funden oder Museumsstücken bestehende Objekte verdeutlichen die durch heterogene ontologische Klassifizierungen (z.B. E22 human-made-object vs. E24 human-made-thing) sowie unterschiedliche Definitionen von Objekt und Inschrift verursachten Fehlschlüsse.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17021378

Daniel Werning präsentierte die Modellierung von Artefakten und Texten im Thesaurus Linguae Aegyptiae (TLA). Das Datenmodell des TLA differenziert zwischen Texten (BTSText) und Objekten (BTSObject), wobei auch Unzulänglichkeiten beschrieben wurden, die sich bereits unterschiedlich gut lösen lassen. Besondere Herausforderungen resultieren für die passgenaue Integration von Objektdaten aus fragmentierten Textträgern, mehrteiligen und nichtlinearen Texten sowie bildlichen Elementen. Ein exemplarisches Mapping auf die Ontologie des FAIR Epigraphy Projects führte zu einer weitgehenden Passgenauigkeit der dortigen Modellierungen, bei der hauptsächlich nur die Übertragung einzelner dort verwendeter Klassen auf den ägyptologischen Bedarf gewisse Unklarheiten hinterließ. Für die selbstkritisch aktuell beschriebenen Unzulänglichkeiten bei der Einbindung von Text-Objekt-Bezügen im TLA wurden detaillierte unterschiedliche Lösungen vorgeschlagen, etwa durch Segmentierung und Annotationen.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17021761

Der Historiker Philipp Schneider fokussierte in seinem Beitrag auf die digitale Heraldik. Die Wappen des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit sind aus verschiedenen Schichten zusammengesetzte Kompositionen, zu denen die konzeptionelle Anordnung einzelner Bildelemente, Farben und Formen zählen. Das DigitalHeraldry-Project (Leitung von Torsten Hiltmann) hat aus RDF-fizierten Daten einer lokalen Wappen-Datenbank einen Knowledge Graph mit vier (Teil-)Ontologien (Objects, Representations, Entities, Heraldic Elements) für die Heraldik erstellt. Die Ontologie modelliert die komplexen Beziehungen zwischen Wappen, deren Bestandteilen und Kontexten, welche für die adäquate Deutung der Wappen entscheidend sind. Die Herausforderung liegt in der feingranulierten Analyse der heraldischen Elemente sowie in der Integration bildlicher Daten (z.B. in IIIF) und der Mehrsprachigkeit. Im Folgeprojekt HERALDic Identity in Context sollen das Datenmodell und die Ontologie Open Access bereitgestellt werden.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17022254

Teil II: Impulsvorträge und praktische Modellierungen

Das von Sarah Wagner vorgestellte Modell sieht eine Erfassung der Inschrift von Objekten als Teil der digitalen Objektbiografie und dient der Integration heterogener und verteilter Objektinformation. Dabei wird das Objekt im Kontext von Ereignissen betrachtet, etwa seiner Entstehung, seiner Nutzung, eines Museums- oder Sammlungskontextes, seiner Modifikation oder Forschungsaktivitäten, die jeweils mit Akteuren, Zeit und Ort verlinkt werden können und stets mit Quellen zu belegen sind. Modelliert wird die Objektbiografie anhand der N4O Objects Ontology, deren Top-Level-Ontologie das CIDOC CRM in der Version 7.1.3 ist. Inschriften werden in der digitalen Objektbiografie bislang in zwei Kontexten erfasst: bei der Entstehung des Objekts bzw. seiner Herstellung (E12 Production) und bei seiner Veränderung (E11 Modification), wenn beispielsweise Inschriften ergänzt, restauriert oder anderweitig verändert werden. Bei der Erfassung einer Inschrift (E34 Inscription) können ihre Transkription (E31 Document) und Sprache (E56 Language) dokumentiert werden. Die Inschrift wiederum ist an ein physisches Merkmal (E25 Human-made Feature) gebunden, von dem sie getragen wird (P128 ist carried by) und auf dem sie verortet werden kann (P59 has section). Gerade bei Objekten, die mehrere Inschriften tragen stellt sich die Frage nach dem Detailgrad der Erfassung (Fallbeispiel Behaim Globus von 1492/94 im GNM Nürnberg der über 2000 Ortsnamen trägt). Im Zuge der Diskussion wurde noch die Frage aufgeworfen, ob Inschriften nicht auch im Kontext der Nutzung eines Objekts eine Rolle spielen sollten, etwa wenn durch bestimmte Akteure aus ihnen vorgelesen wird.

https://doi.org/10.5281/zenodo.15632274

Anja Gerber stellte Modellierungsansätze vor, mit denen die heterogenen archäologischen Daten in den NFDI4Objects Knowledge Graph integriert werden sollen. Für diese Aufgabe, die maßgeblich von der TWG „N4O Object Metadata Set & Object Ontology“ betrieben wird, sind multidisziplinäre Anwendungsbeispiele aus den Task Areas 1-4 von N4O gefordert. Dabei wurde ein Weg skizziert, der über die Nutzung von LIDO als Metadatenschema Objektdaten basierend auf LIDO (XML) für das N4O ObjectMetaDataSet beschreibt. Mittels der Referenzierung u. a. auf CIDOC-CRM 7.1.3 wird dann eine RDF-fähige Repräsentation in der N4O Object Ontology erstellt. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Datenformate interoperabel und ohne Informationsverluste abzubilden. Es wurden Ansätze vorgestellt, um komplexe Objekte, mehrteilige und nicht-lineare Texte sowie bildliche Elemente zu modellieren. Besonders wichtig ist die Ermittlung, welche Beziehungen zwischen Objekten, Texten und Bildern mit welchen Eigenschaften ausgedrückt werden sollen. Der Ansatz der für das Metadatenmodell als Ausgangsbasis verwendete Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen ist nicht ausreichend, um komplexere Relationen zwischen Texten und Objekten angemessen abzubilden. In enger Zusammenarbeit zwischen NFDI4Objects, der AG Minimaldatensatz sowie der deutschen LIDO AG werden die Bedarfe des Konsortiums in die Weiterentwicklungen des Minimaldatensatzes und eines archäologischen Anwendungsprofils für LIDO einfließen.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17023156

Christoph Klose präsentierte anhand einer Münze aus dem späten 1. Jh. v. Chr. den Ist-Zustand und Unzulänglichkeiten bei der Erfassung und Darstellung von Text-Objekt-Beziehungen in numismatischen Forschungsdaten. Trotz der vielfältigen Nutzung von Normdaten für Personen, Körperschaften, geographische Orte und anderen numismatischen Konzepten bleibt die Modellierung der Verknüpfung von bildlicher und textueller Information eine Herausforderung. Beim Export im Datenformat LIDO-XML des IKMK werden Legende und Bildbeschreibung in den Elementen „Inscription“ bzw. “Inscription Description“ abgebildet, was eine unzureichende Trennung der textuellen und bildlichen Objekteigenschaften nach sich ziehen kann, sodass Bedarf für eine alternative ontologische Referenzierung besteht, für die Vorschläge gemacht wurden: Eine Trennung von Beschriftungsinformationen in die die Lido-Konzepte „Inscription Transcription“ (für die Wiedergabe der Textinformation) und „Inscription Description“ (für die Beschreibung von Formalia, wie Richtung oder Beschaffenheiten wie z.B. vertiefte Inschriften).

https://doi.org/10.5281/zenodo.17023338

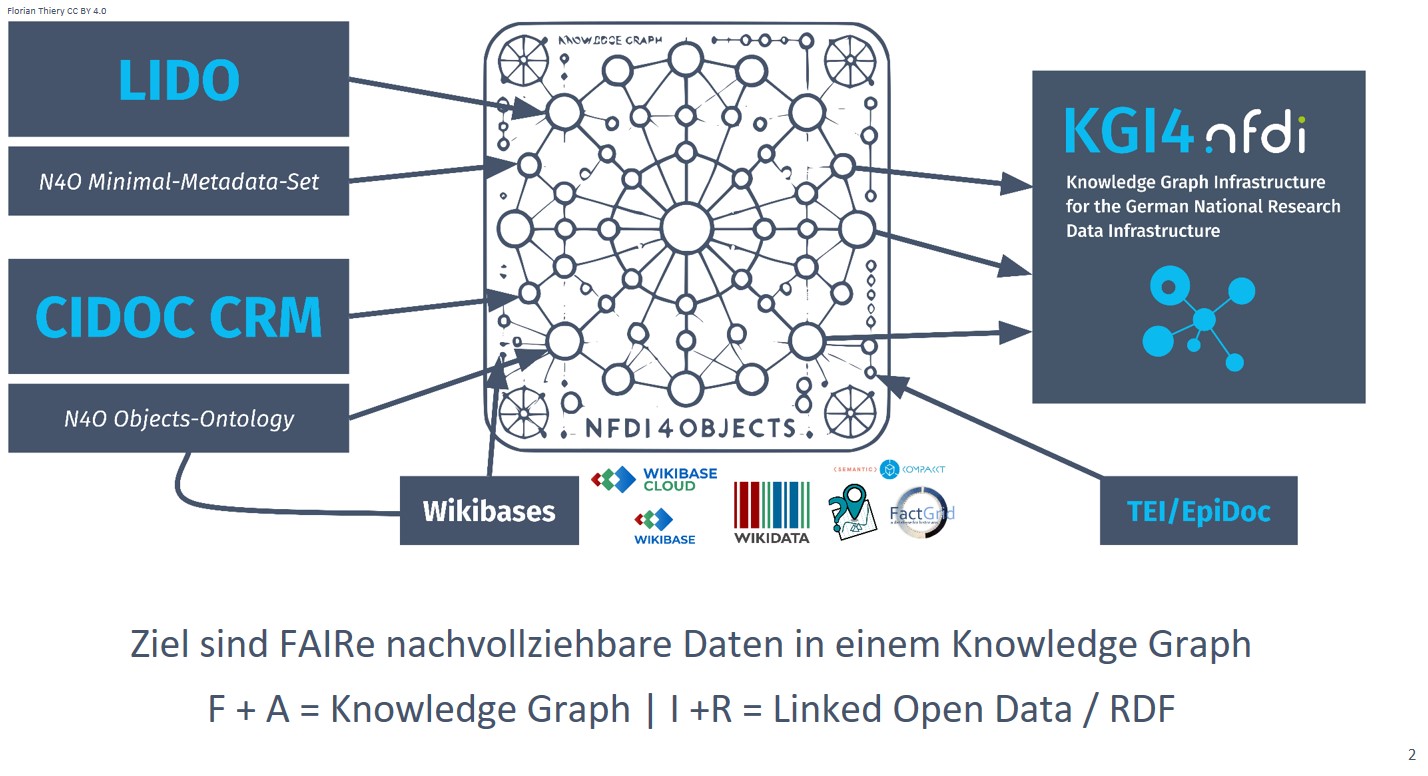

Zentrale Aspekte aus dem Beitrag von Florian Thiery, von dem aus Zeitgründen leider nur die Präsentation zur Verfügung gestellt werden konnte, betreffen das Mapping spezieller Anwendungsontologien auf CIDOC CRM sowie die Verwendung des in der (klassischen) Epigraphik weit verbreiteten Metadatenschemas TEI Epidoc anhand zweier Objektressourcen: keltische Oghamsteine und römische, mit Stempeln versehene Keramik (s. dazu besonders die Folien 2, 10, 14, 15, 25 und 27 der Präsentation).

Folie 2 aus dem Beitrag von Florian Thiery zur Integration von Objektdaten in den Knowledge Graph von NFDI4Objects ©Florian Thiery CC BY 4.0

Ein wesentlicher Punkt des Beitrags besteht in der Betonung der Interoperabilität unterschiedlicher Metadatenschemata und Ontologien und deren Integration in den N4O Knowledge Graph. Dies betrifft neben den im Workshop häufiger genannten Beispielen (wie LIDO und CIDOC CRM) etwa auch Wikibase-Instanzen und Factgrid (Abb. 2).

https://zenodo.org/records/15310724

Babette Schnitzlein widmete sich den Metadaten keilschriftlicher Zeugnisse. Die Erfassung von Museumsnummern inklusive Joins, Texteditionen, Schrift(-stufen) und Klassifikation ist essentiell, um Textzeugen in digitalen Sammlungen nutzbar zu machen. Die standardisierte Dokumentation im Projekt „Reading the Library of Assurbanipal“ (LMU und BM London) für Tafeln und Tafelfragmente mit Kolophonen bietet gute Ansätze, etwa durch die Verwendung harmonisierter Lokalisierungen, etwa bei der Klassifikation. Letztere findet (inzwischen mehrfach überarbeitet) auch Anwendung in der electronic Babylonian Library (LMU und Bayerische Akademie der Wissenschaften). Die Diskussion betonte die Notwendigkeit, derartige Standardisierungen mit stabilen Identifikatoren versehen als Normdaten in andere Datenbanken zu integrieren und die Datenqualität durch klare Richtlinien zu verbessern.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17023440

Übergeordnete Themen, Fragen und zukünftige Schritte

Im weiteren Verlauf wurden zentrale Fragen zur Anpassung der CIDOC CRM-Klassen und -Eigenschaften diskutiert, um die vielfältigen Objekteigenschaften adäquat abzubilden. Es besteht Bedarf an Low-Level- und Top-Level-Ontologien sowie an der Abbildung mehrteiliger Objekte, z.B. Grabstelen, die in verschiedenen Museen liegen. Die Modellierung serieller Inschriften und mehrteiliger Textträger wurde wiederholt als Herausforderung beschrieben.

Für die nächsten Schritte wurde die Sammlung konkreter Mappings von Metadaten auf Standards wie CIDOC CRM, Wikidata, Factgrid, LIDO XML und TEI Epidoc vereinbart. Ziel ist es, die Integration ausgewählter Objekttexte in die gemeinsame Datenbasis voranzutreiben und die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Datenquellen zu verbessern. Zudem sollen Best-Practice-Beispiele entwickelt werden, um die Modellierung komplexer Inschriftenträger in digitalen Sammlungen zu standardisieren und zu vereinfachen.

Ankündigung

Am 28. April (14-18 Uhr) richtet das CC Objekte als Inschriftenträger von NFDI4Objects den Workshop Objekt – Text – Bild im Brugsch-Pascha-Saal des Archäologischen Zentrums Berlin (mit hybrider Komponente) aus.

In 15-minütigen Impulsvorträgen werden Fallstudien und Projektvorhaben aus verschiedenen Disziplinen und Materialgruppen präsentiert, wobei auch Modellierungsvorschläge zu Objekt-/Bild-/Textkonstellationen unter Nutzung unterschiedlicher Ontologien und kontrollierter Vokabulare diskutiert werden. Ziel des Workshops ist es, den Austausch zwischen Fachvertreter*innen und anderen NFDI-Konsortien zu fördern, um Kooperationen und Synergien zu schaffen und Antworten zu folgenden Kernfragen zu ermitteln:

- Wo stehen Projekte/Vorhaben/Datenerfassungssysteme hinsichtlich der Auszeichnung der Beziehungen zwischen Objekten, Texten und Bildelementen?

- Welche der essentiellen Beziehungen und Objekteigenschaften können wie durch existente Erfassungsschemata abgebildet werden; an welchen Stellen besteht Entwicklungsbedarf?

- Wie müssen Forschungsdaten für einen gemeinsamen Knowledge Graph strukturiert und qualifiziert werden?

- Und wie können laufende Vorhaben auf unterschiedlichen Ebenen des Prozesses die nötigen Schritte ergreifen, um Forschungsdaten mit einer angemessenen Qualität bereitzustellen?

Die Beiträge und Diskussionen sollen in eine gemeinsame Publikation einfließen, die eine Bestandsaufnahme von Möglichkeiten und Anwendungsszenarien darstellt und die Empfehlungen für die Umsetzung entsprechender Schritte bei der digitalen Publikation von Objekten als Inschriftenträgern formuliert.

Ort & Zeit: 28.4.2025, 14-18 Uhr, Archäologisches Zentrum, Geschwister-Scholl-Straße 2–8, 10117 Berlin

Online-Teilnahme: https://spk-berlin.webex.com/meet/c.klose

Kontakt: Christoph Klose: c.klose@smb.spk-berlin.de

Programm

I. Teil: 14:00 Uhr 15:30 Uhr: Vorträge von 15 min (+ 5 min Diskussion

Begrüßung und Einführung

1.) Anne Herzberg Beiersdorf : Inscriptions , Identities, Interfaces. Zur digitalen Erfassung und Analyse beschrifteter Privatdenkmäler aus Memphis

2.) Alexander Ilin Tomich : Ein digitales Namenbuch und Prosopographie zum Ägypten des Mittleren und frühen Neuen Reichs wohin mit den Objektmetadaten?

3.) Daniel Werning : Modellierung von Objektträger und Textaufschrift im Thesaurus Linguae Aegyptiae

4.) Torsten Hiltmann / Philipp Schneider : Digital Heraldry

Kaffeepause

II. Teil: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

1.) Sarah Wagner et al. (virtuell): Umgang mit Inschriften in der digitalen Objektbiografie

2.) Hands On Data Modellierungen zur Integration in den LIDO/CIDOC CRM basierten NFDI4Objects Knowledge Graph. Moderation von Anja Gerber (mit Beispielen von Bernhard Weisser / Christoph Klose, Florian Thiery / Allard Mees, Babette Schnitzlein)